修正を重ね、ようやく完成。意外とコストがかかってしまった。

寝室の一角がデスクワークスペースとなっているのだが、書籍や小物の収納スペースが足りない点と、デスク自体が有効活用できていない点がずっと気になっていた。以前から使っていた棚をコンパクトに修正してデスク横に設置したり、その棚の上部に飾り棚を追加したり、さらには、だいぶ前に製作した子供のままごと用の冷蔵庫を収納棚にしたりと、小刻みなアップデート!?を行ってきた。しかしながらこのわずかなスペースをもっと有効活用したい、収納スペースを増やしたいという想いから、思い切ってデスクの幅を縮小し収納棚を新設しつつ、デスクシェルフも追加するという大工事に踏み切った。

デスクシェルフはYouTubeでも様々な製品のレビューが行われているが、既製品だとその製品に合わせた使い方になるし、自分が理想とするサイズではなかったりする。自作すればcm単位、mm単位で理想のサイズを追求できるし、自分好みの配置や構成に設計できる自由度もある。確かに設計のための時間が必要だったり、部材調達・加工の大変さもあるのだが、作る過程自体を楽しむこともできる。

というわけで、ゴールデンウィークの休暇期間中の完了を目指して作業を開始したのだが、いくつかのマイナーチェンジが重なって、結局6月末の完成となった。

設計

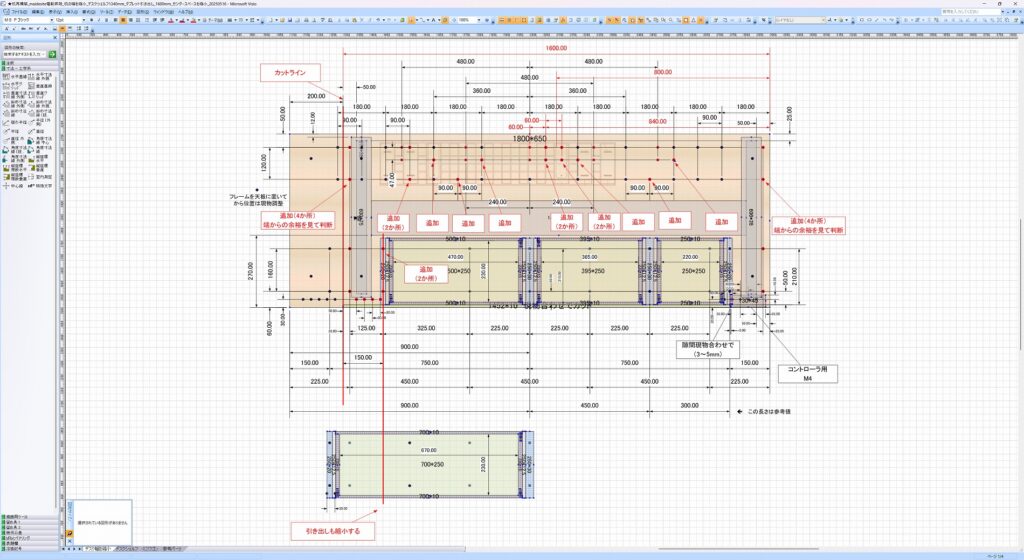

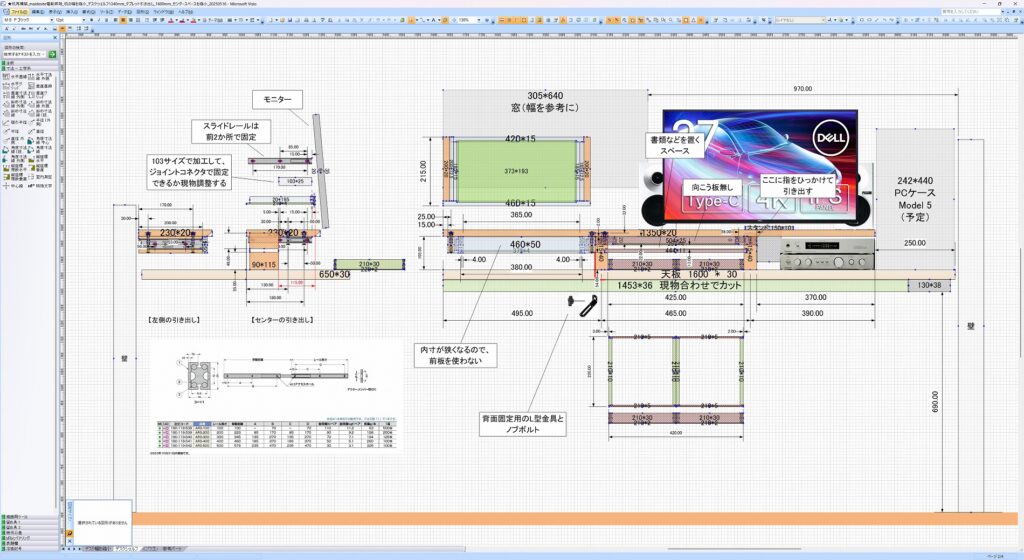

デスクシェルフ製作にあたり、以下の2点の設計を行った。

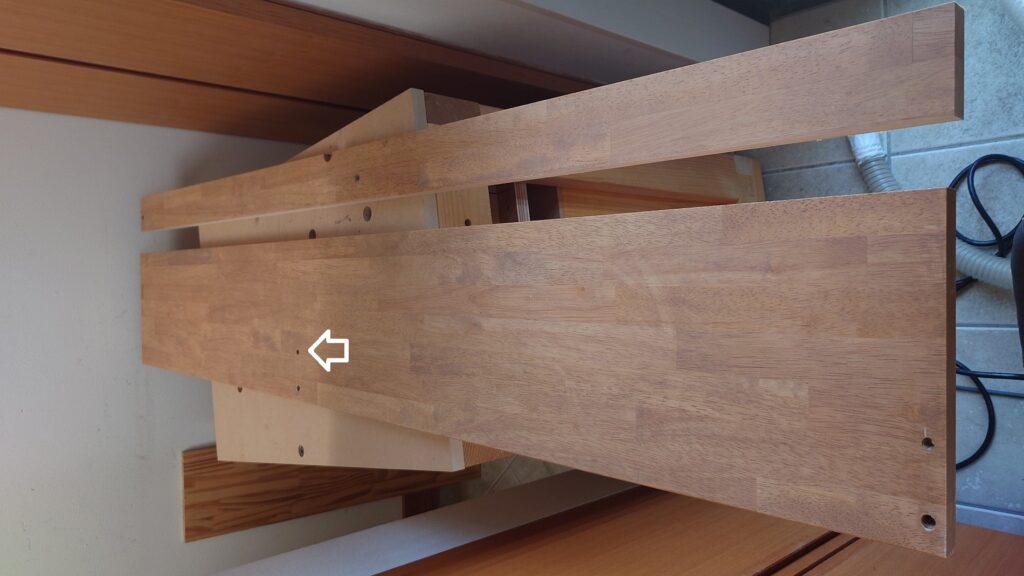

- デスクの幅を1800mmから1600mmへ200mm縮小に伴い、デスク裏の鬼目ナットの増設や引き出しのサイズ変更

- デスクシェルフ自体の新規設計

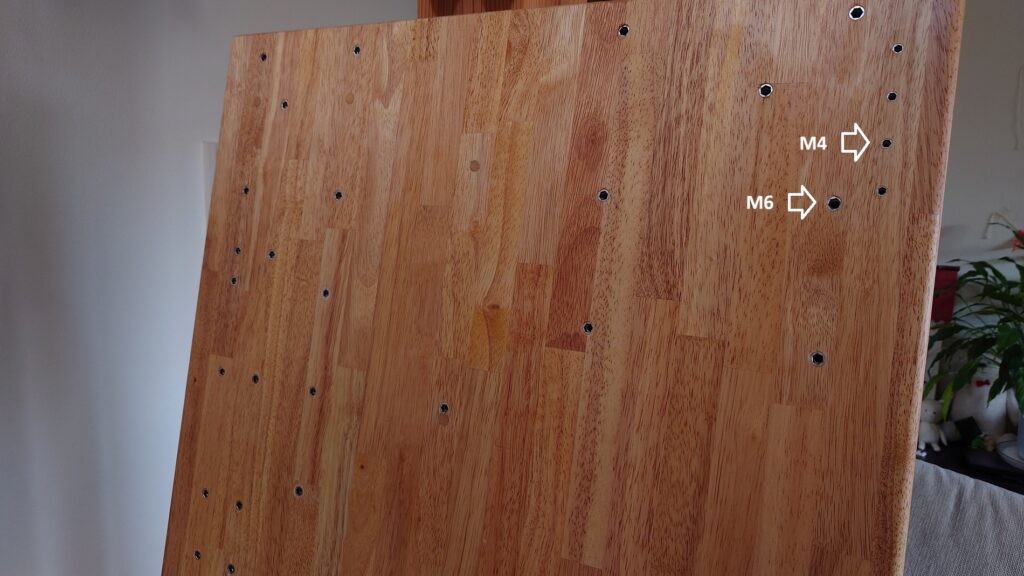

デスクは2022年11月から利用している電動昇降タイプ。1800mm幅で広々だったのだが、1600mm程度でも自分の使い方には十分かなと感じたので幅を200mm縮小する。デスク下に設置していた配線ラックや電源タップ、ケーブルクランプ等の取り付け位置の自由度をさらに増やすためと、デスク両端側に将来的に何かを吊り下げたりできるようにするために大幅に鬼目ナットを増設した。デスク裏面の鬼目ナットはこのタイミングで増やしておかないと後から容易に増やすことができない。引き出しの幅変更も必要となるため、引き出し固定用のナットも増設している。

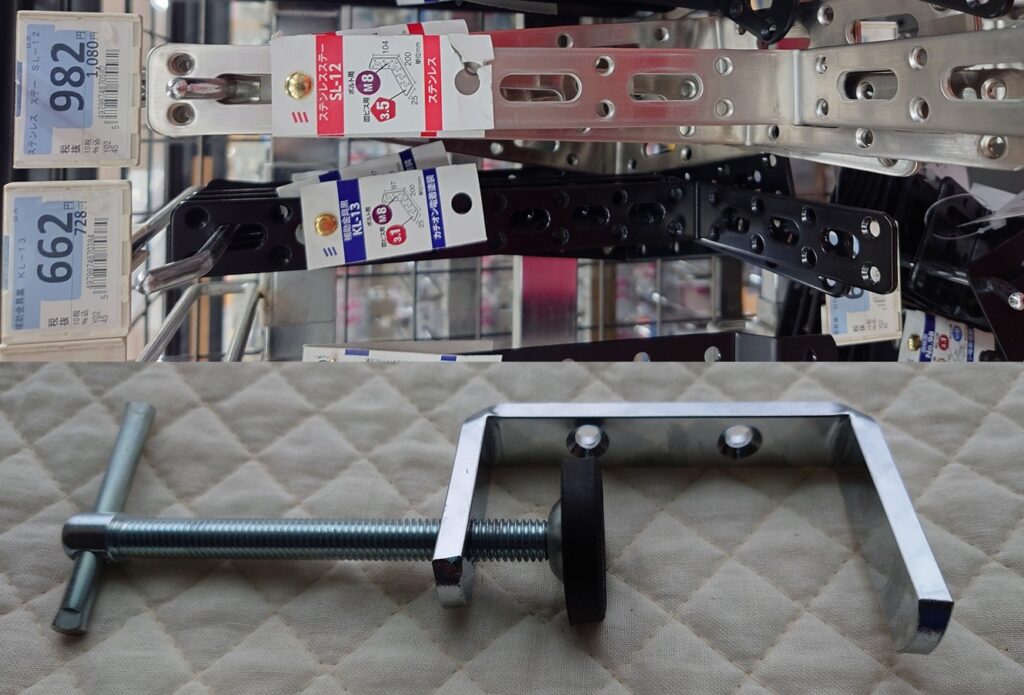

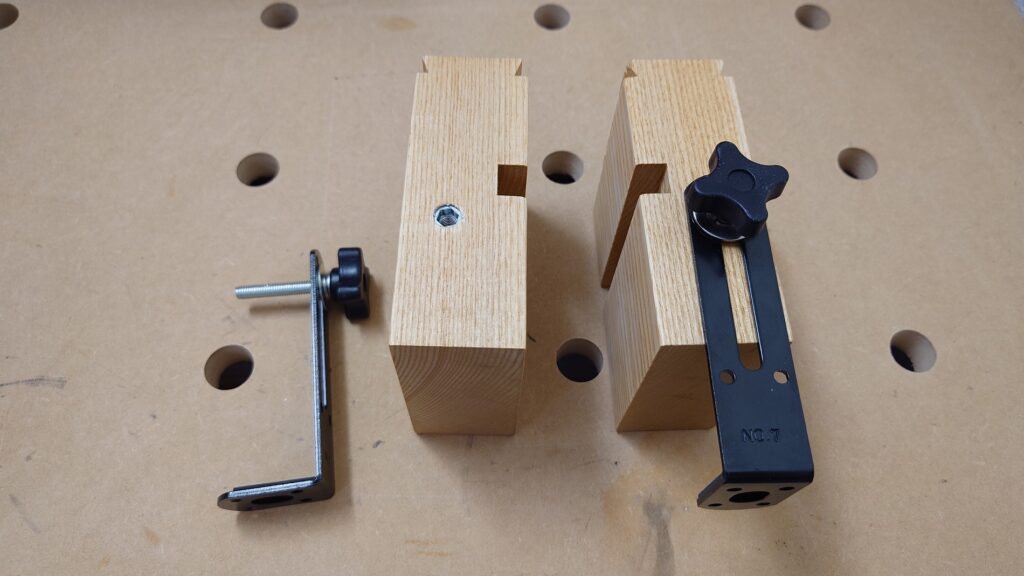

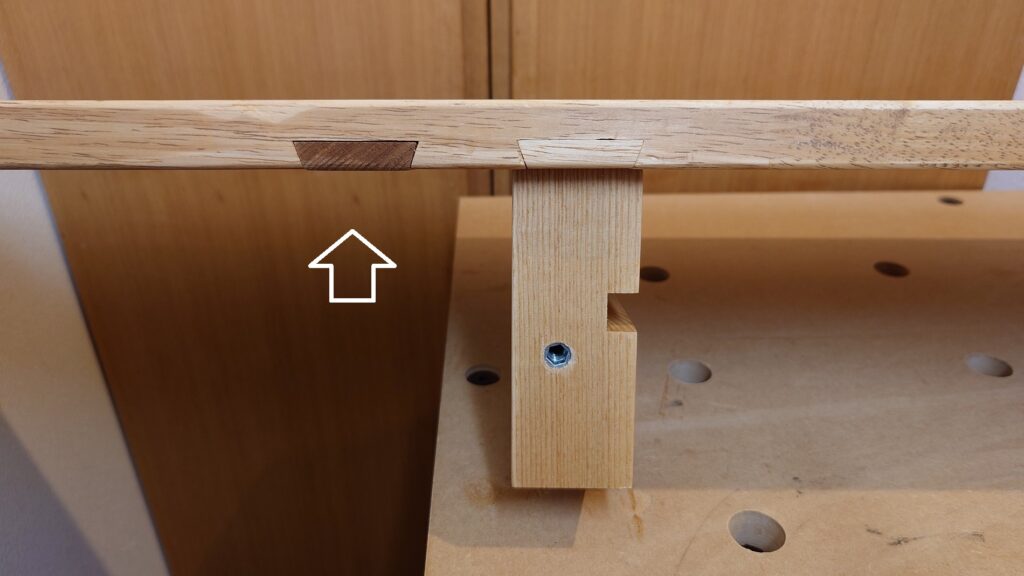

デスク幅の縮小のための設計はそれほど時間はかからなかったのだが、デスクシェルフは昨年末ぐらいからいろいろなアイデアを図面に起こしては修正を繰り返して、4月初めにようやく設計が固まった。一番実現したかったのはシェルフを支える両サイドの脚の存在感をなるべく無くして、フローティングタイプのようにしたかったこと。この構造を実現するためのパーツ探しが難しく、L型金具とクラフトクランプの組み合わせで検討したのだが、L型金具の強度が不足していたためこの構造は断念。その他の案も思いつかなかったため、設計を少し工夫してフローティング感を出せるような脚部構造とした。

デスクシェルフはデスク上に設置する機器との位置関係や収納する小物の大きさ、引き出しの幅/奥行きなどを考慮して設計した。

デスク天板のカット

デスク天板をカットするために分解から始める。電動昇降デスクは机自体が重くひっくり返して天板を外すのがとても面倒なため、通常利用の状態で天板を取り外す。増設する鬼目ナットの位置は設計書の寸法通りに墨付けを行えばOK。デスクフレームとの固定部分については、縮小後も電動昇降デスクのフレームに固定するためのネジ穴が一致するように、既存の3か所のネジ穴の位置関係をそのままスライドさせて墨付けする。天板カット後にデスクフレームに乗せて直接位置合わせ+墨付けを行えば確実なのだが、1階の作業場と2階のデスク設置場所を重たい天板をもって位置合わせのために往復するのも大変なため、何度も「位置取り間違っていないよな・・・」と入念にチェックしながら鬼目ナットの位置取りと埋め込み加工を進めた。

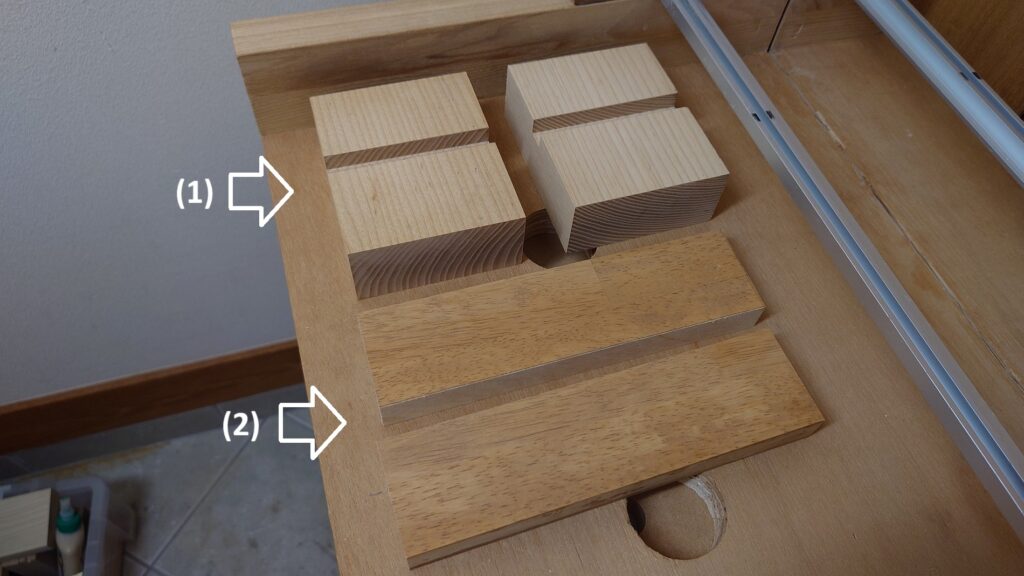

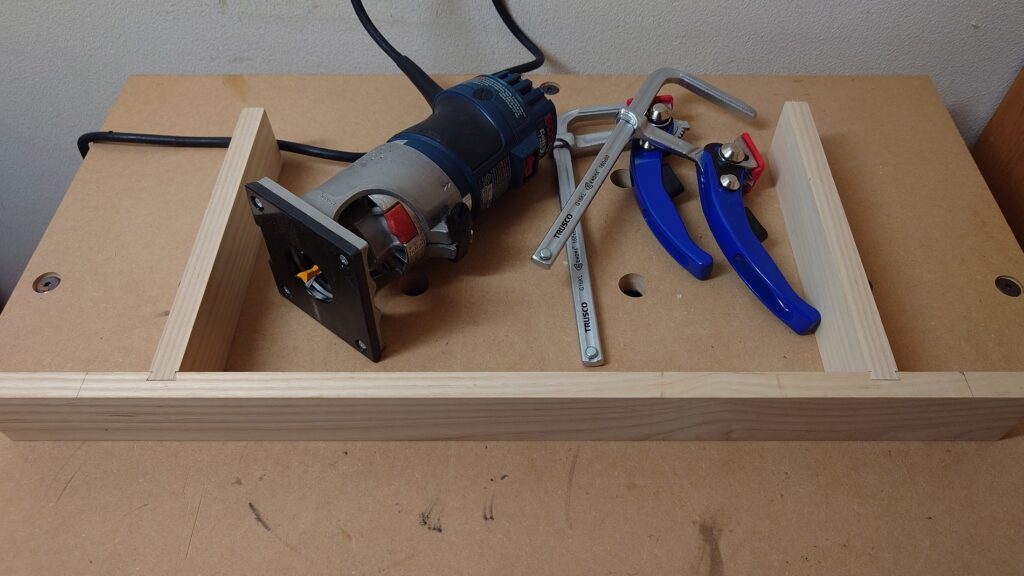

デスクシェルフの製作 - 天板、脚部の本体部分

ここからが本番!?のデスクシェルフ製作に入っていく。設計時には奥行きのカットが不要で製作工数を削減できそうなカフェ板を使う案も考えていたのだが、杉材は柔らかく鬼目ナットなどの埋め込みには適さないことや、過去に使っていた棚を縮小した後のゴム集成材が余っていたことから、これを有効活用することにした。ただ、アンティックパインのオスモカラーを使っていた材のためちょっと色合いが濃すぎる。そのためある程度の加工終了後に表面にサンドペーパー掛けを行い塗装を全てはがし、ノーマルクリアーで再塗装という最も地味で大変な作業が必要だった。

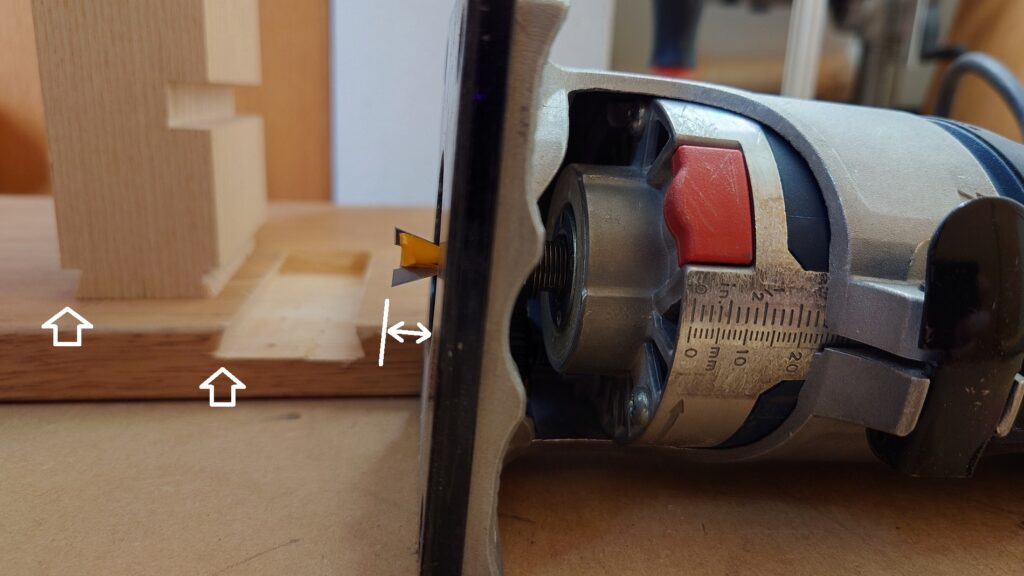

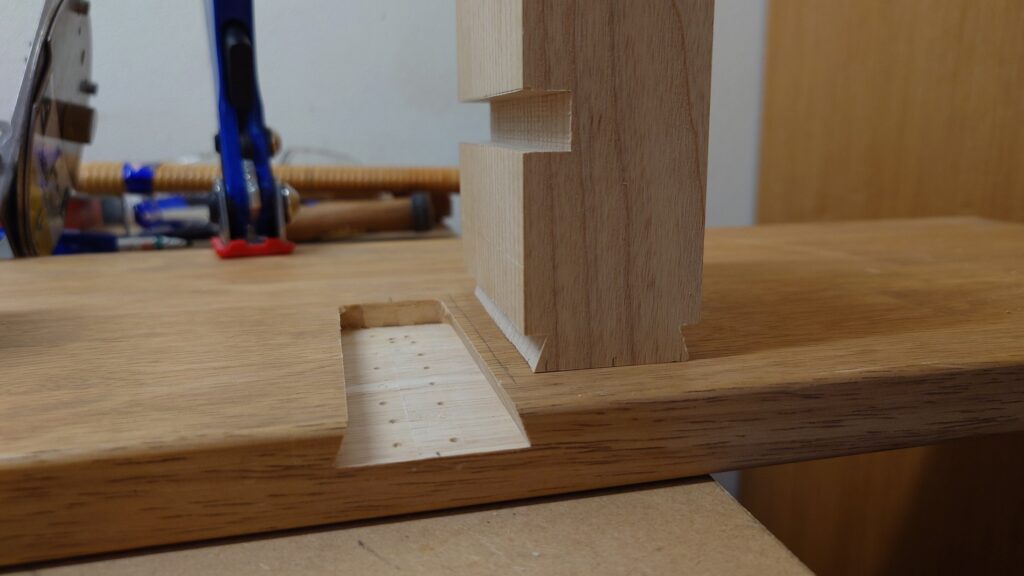

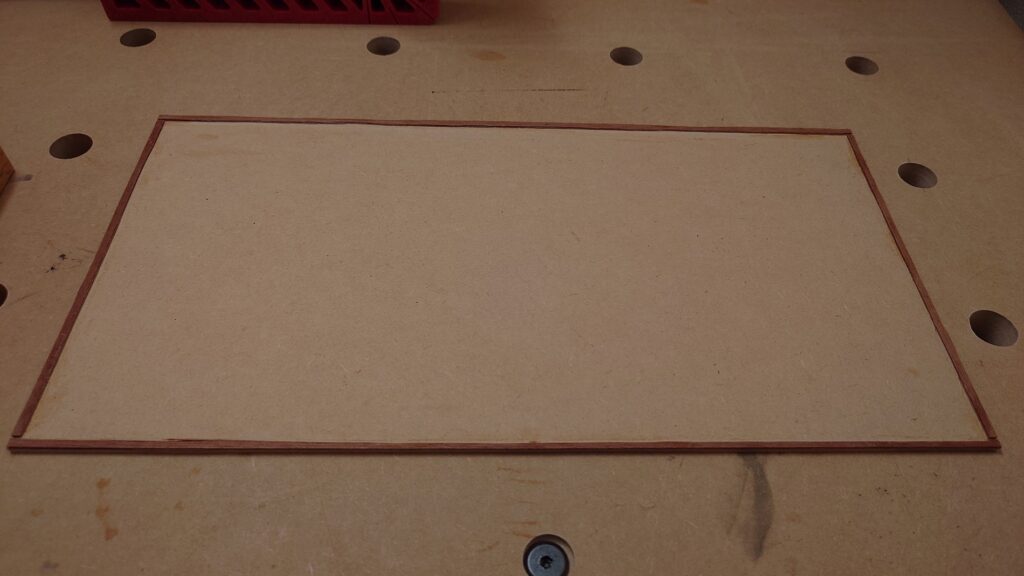

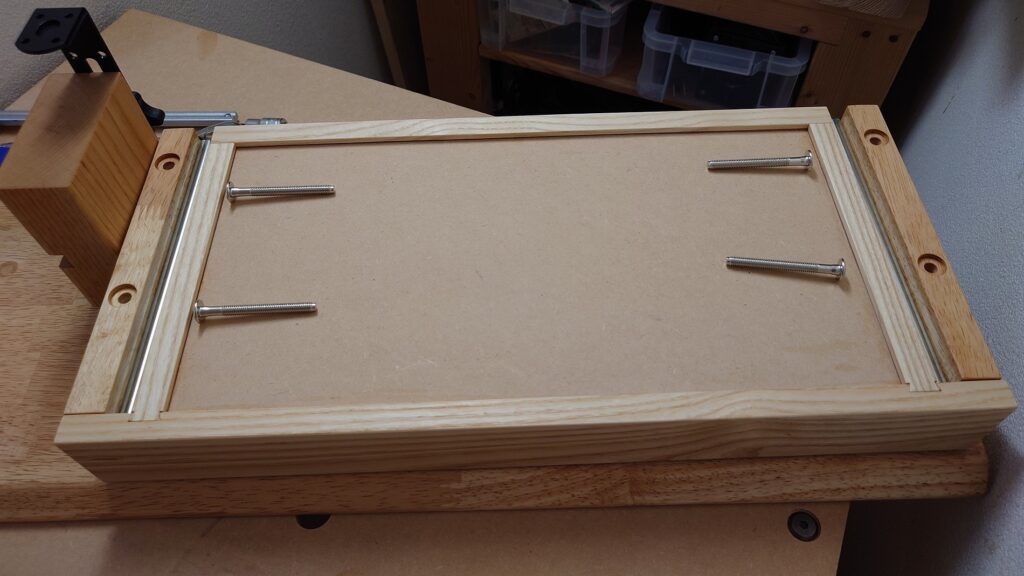

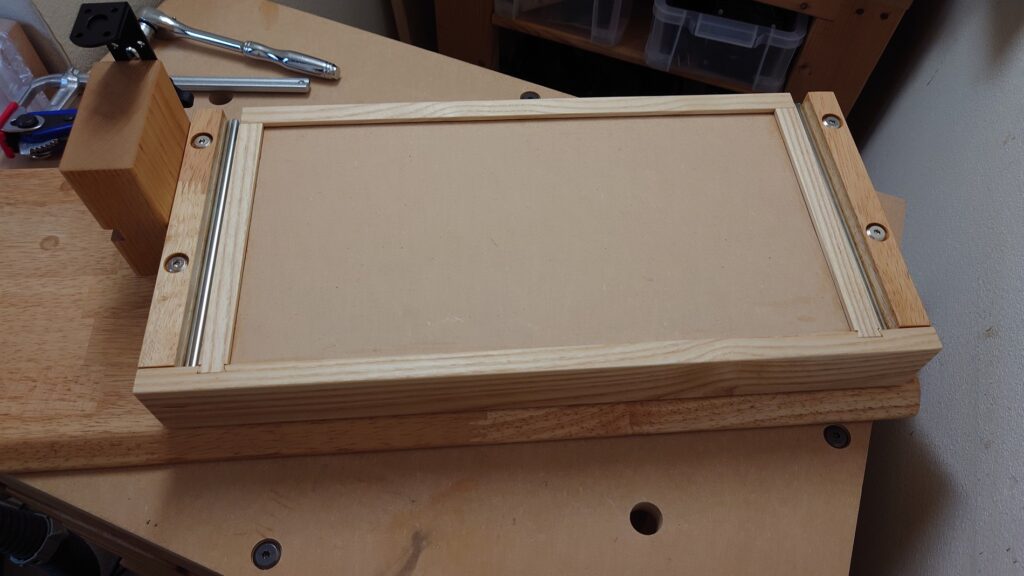

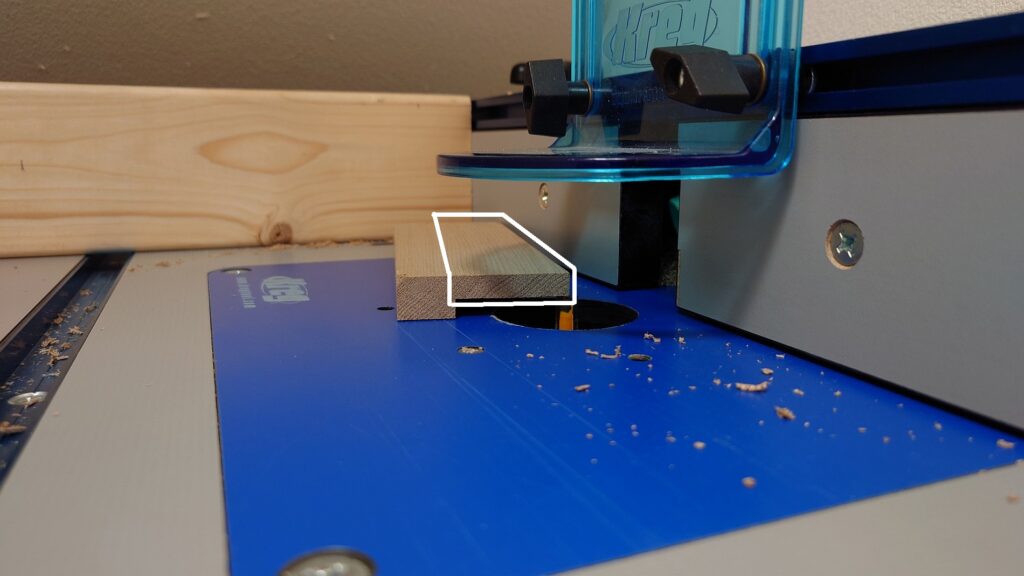

デスクシェルフの製作 - 引き出し部分、棚板

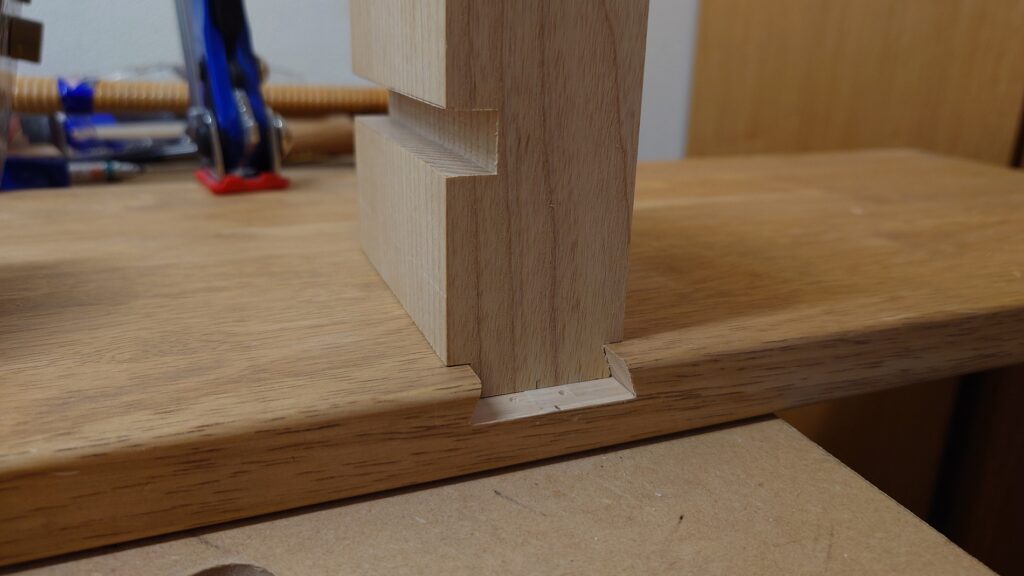

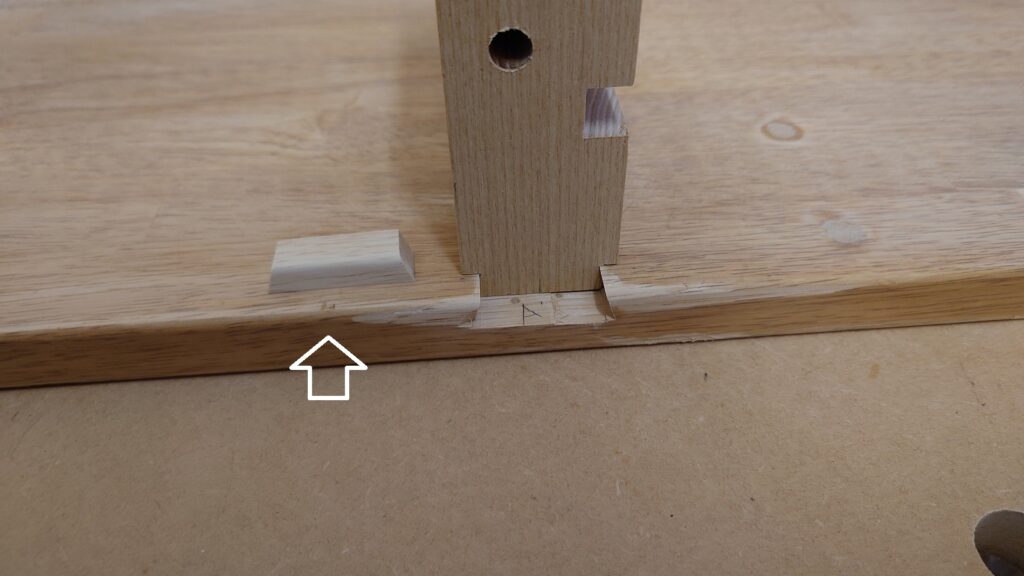

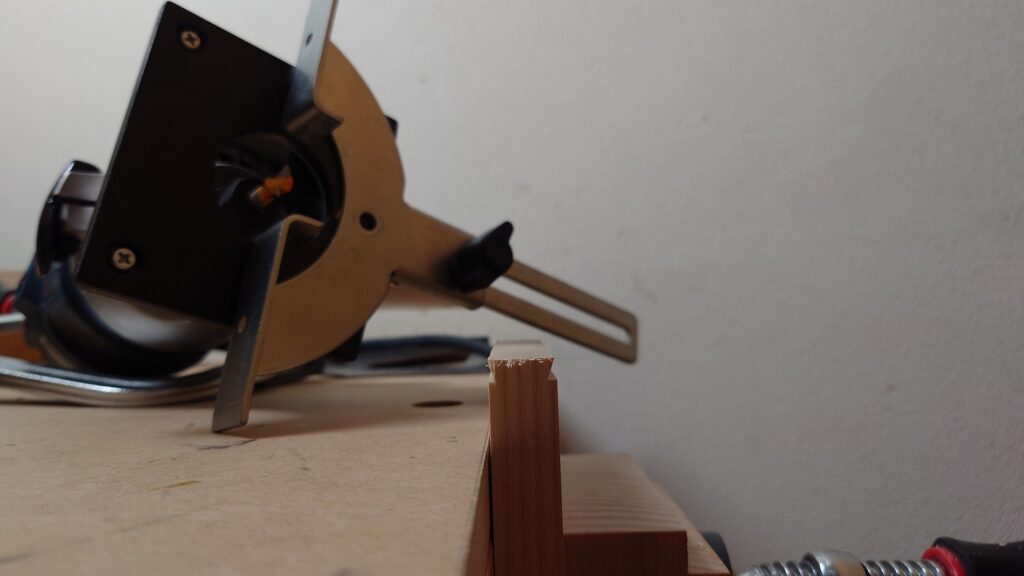

引き出しも自宅に余っている材料を使って製作する。引き出しの奥行きが約200mmと小さな引き出しとなるため、前板を使ってしまうとそれだけで10mmとか15mmとか収納スペースが狭くなってしまう。そのため今回は前板を使わない構成とした。強度を確保する必要もあるため、ちょっと面倒だったがこちらも蟻溝での加工とした。メンテナンスを考慮してフロント側のみ蟻溝加工、リアはねじ止めとしている。

塗装

すでに組み立て時の写真と説明を記載してしまっているが、その前に塗装を済ませている。今回もオスモカラーのノーマルクリアを利用。やはりこのカラーが最も木材の色合いを活かしてくれて自然な感じで仕上がるような気がしている。

設置

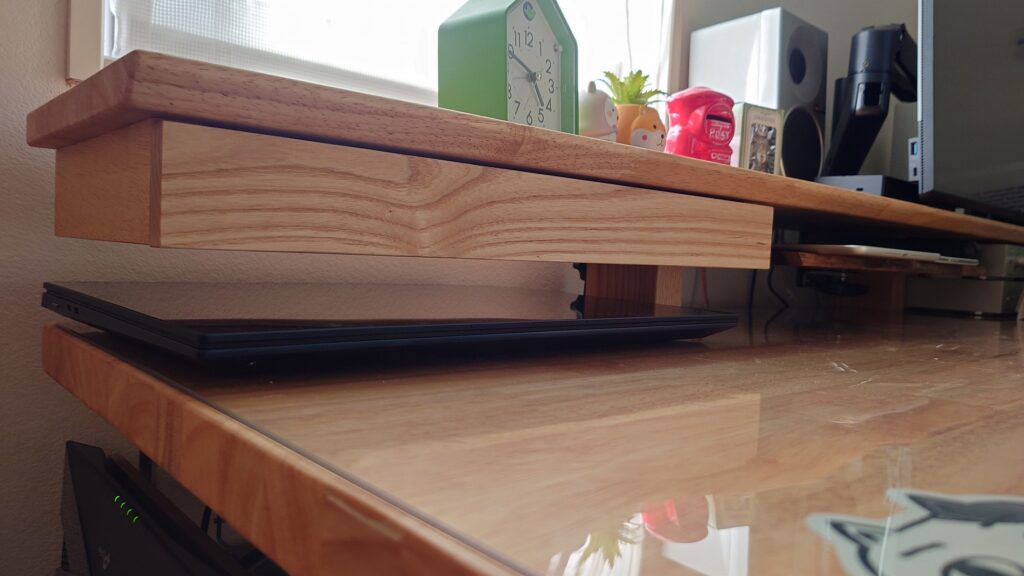

デスクシェルフが出来上がったので実際に机上に設置してみる。

デスクシェルフの脚(右側)を修正

このままでも不自由はなかったのだが、スピーカーの位置が気になってしょうがないので、面倒ではあるもののデスクシェルフの右側の脚とモニタースタンドの位置関係を変更することにした。

センター部分の薄型引き出し、トレイの製作。棚板もマイナーチェンジ。

3枚前の写真に写っているが、センター部分に薄型の引き出しを設置できるよう、事前に鬼目ナットを埋め込んでいる。そのため、わざわざデスクシェルフを取り外さなくても引き出しを取り付けられるような構造になっている。また、小物を収納するためのトレイも配置することで机の上がすっきり片付くようにした。センター部分の引き出しとトレイには、ホームセンターで茶色のパンチングボードの端材が安くで販売されていたのでこれを活用した。

少し気になったのがセンターに位置している棚板の厚さだ。この棚板は閲覧途中の資料などを仮置きするための用途として配置したのだが、スペース(隙間?)が狭すぎるのが気になる。余っていた耳付きの一枚板を有効活用できて見た目も格好よかったのだが、最後にこの部分の修正を行った。

製作費用

デスクシェルフ天板、脚、引き出しなど主なパーツは、自宅のストック品を流用しているため、木材にはほぼコストはかかっていない。このデスクシェルフのために購入したものは、L字金具、ノブボルト、スライドレールなどの金具類と、センター部分の引き出し・トレイを作成するための木材程度だった。追加購入した鬼目ナットやネジなどの小物、サンドペーパー等の消耗品は含んでいない。

| 材料 | 用途 | 数量 | 価格(円) | 購入方法 | コメント |

|---|---|---|---|---|---|

| L型金具 | デスクシェルフ固定用 | 2 | 1,050 | ホームズ | 2個合計の価格 |

| ノブボルト | デスクシェルフ固定用 | 2 | 849 | amazon.co.jp | 2個セットの価格 |

| スライドレール | 左側引き出し | 2 | 731 | amazon.co.jp | 2本セットの価格 |

| スライドレール | センター引き出し | 2 | 5,213 | amazon.co.jp | 2本合計の価格 |

| MDF合板(黒) | センター引き出し、トレイ | 1 | 722 | ホームズ | 厚さ2.5mm |

| タモ無垢材 | センター引き出し、トレイ | 1 | 2,430 | マルトクショップ | 10*40*1000mm 10*20*1000mm の合計 |

| パンチングボード | センター引き出し、トレイ | 3 | 660 | ホームズ | 1枚220円の端材を3つ購入 |

| シナベニヤ | センターの棚板 | 1 | 330 | ホームズ | 厚さ4mm |

| 合計 | 11,985 |

一部、購入時のレシートを無くしてしまっており、記憶をたどりながら価格入力したものがあるため消費税を含む/含まないで多少のずれがあるが、およそ12,000円といったところ。作っているときはありものの木材流用でかなり安くできていると自信があったのだが、改めて価格を確認すると想定以上にコストがかかってしまっている。

後悔した材料:その1は、センターに設置した引き出しのスライドレールだ。高さ20mm/奥行き200mmのフルオープンタイプを購入したのだが、薄型の引き出しで見栄えは良いものの、今になって思えばこれだけのコストをかけて薄型の引き出しにする必要があったのか、疑問を抱いてしまう。左側の引き出しと同じレールを使って同等の寸法で引き出しを設計し、中途半端に書類置きなど作らなくてもよかったのではないかと後悔している。インナーレールが取り外せないため、作業性もよくなかった。

後悔した材料:その2は、センターの引き出しやトレイ用に購入したタモの無垢材。厚さ10mmのような薄いタイプになると集成材が無いため、無垢材を注文したのだがこれはやりすぎだった。わずかこれだけの構成のために2,500円も使ってしまっている。今思えば、無理して高価なタモを利用しなくともホームセンターにあるラワンなどの材料で代替できたような気がする。

この2つの大きな無駄遣いを行わなければ、トータルで5,000円程度には抑えられたのではないかと思う。もちろん、自宅に余っていた木材を利用したため、初期購入時にコストはかかっているのだが。とはいえ、既製品を購入するよりも圧倒的な低コストで大型のデスクシェルフを製作できた(一部の部材を除いては)という満足感は確かにある。

使っていくうちに、また修正したくなるところが発生するかもしれないが、その修正を楽しめるのもDIYの醍醐味だ。今後もちょこちょこ修正していくんだろうな・・・。